|

|

部屋の省エネ型空気交換機の試作

|

2020.12.16

2021.11.25

|

1.はじめに

寒くなると部屋を閉め切り暖房するようになる。最近の家は断熱性、気密性が格段に向上しており、酸欠などになり易くなる。また、今猛威を振るっているコロナウイルスも感染し易くなる。定期的に窓を開け、換気すればよいのだが、窓を開けると冷たい外気が入り込む。そこで今回部屋に取り込む外気を排気の熱で出来るだけ暖める省エネ型空気交換器を試作したので、ここに概要を紹介する。

2. 外観

|

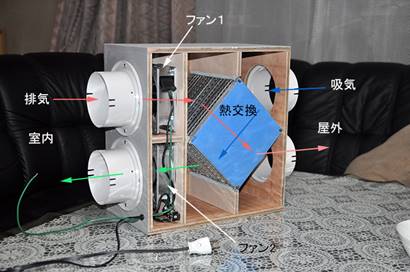

Fig.1 斜め正面

|

Fig.2 側面

|

3. 内部構造と熱交換部

|

Fig.3 断面

|

Fig.4 熱交換部

|

Fig.3で左上から入った空気は熱交換器の左上から右下に流れ、その間熱エネルギーをアルミ凹凸板に伝える。右上から入った冷たい空気は熱交換器でアルミ凹凸板の熱を吸収して温度を上げ、左下から室内に放出される。吸排気口には市販のφ100アルミ蛇腹ホースが接続でき、吸入。排気位置を調整できる。

熱交換部は装脱着を可能とし、清掃を容易にしている。

4. 熱交換部詳細

|

Fig.5アルミ凹凸板

|

Fig.6熱交換部断面

|

アルミ凹凸板は5×5mm、板厚は0.2t、としたが、板厚は更に薄いものが良いと思われる。試作は簡易金型を作成してプレスしたが、効率が悪く、長時間を要した。アルミ凹凸板は交互に直角に積み、間にはセパレーターとして0.2tアルミ板を挿入した。また、所定厚さ積み終わった後、適度な圧力をかけ、密着と気密性が増すよう配慮した。

5. 主な仕様

電源 AC100V 50/60Hz

消費電力:28W/50Hz・・・・・・AC100V14Wファン×2個

風量:2㎥/min/50Hz・・・・・・・ファンの最大風量:3.25㎥/min

熱交換部:150×150×150mm 材質:0.2tアルミ凹凸板・・・手作り型で製作

外郭材料:9t合板・・・別途鋼板化検討

全体寸法:186W×330H×310L

重量:5.3kg

6.設置例

|

Fig.7 設置例

|

Fig.7に示すよう、居間の上部に木枠を挟み、これに熱交換器を横向き(縦横いずれでも使用可)に取り付けた。交換器以外の隙間には発泡スチロール板、隙間テープで塞いだ。外部からのフレッシュな空気はアルミ蛇腹ホースで低い位置で部屋に取り込むようにした。なお、吸排気はアルミ蛇腹ホースで色々と変えられる。

7.稼働テスト

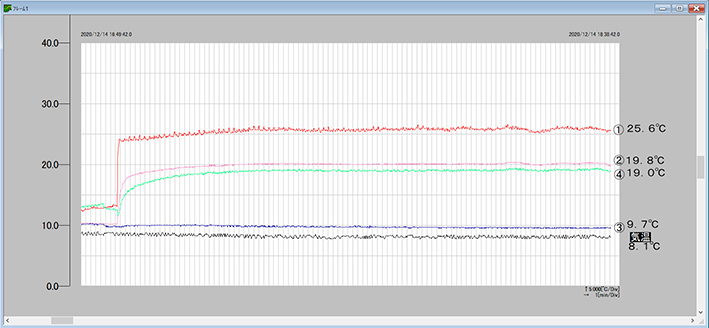

熱交換器の4か所の吸排気口にT型熱電対を取り付け、その温度を記録したものがfig.8である。

|

Fig.8 温度チャート

|

Fig.7で①は室内吸気口、②は屋外排気口、③は屋外吸気口、④室内排気口である。

テスト結果と考察

(1)テストは12月初旬に行ったので、外気温が高めであった。12月~1月の早朝のマイナス温度でのテストを別途予定している。

(2)屋外吸気口③で9.7℃の空気は、室内排気口④で19℃と9.3℃高い温度で室内に取り込める。

(3)②と④の温度差は0.8℃と小さい。これは熱交換部の熱交換効率が高いことを示すと考えられる。もし熱交換が無ければ、②は①に近接、④は③に近接し、②と④の差は大きくなる。

(4)②と④の温度は、高温の排出空気の熱量と外気吸入の低温空気の熱量とが熱交換部上で均衡する点で決まると思われる。排出ファンと吸入ファンは同能力であるので均衡点は①と③の中間点に来ると思うが、測定データーではやや高めになっている。別途調査予定。

(5)今回の熱交換器は熱交換部が1個であるため、熱交換効率は最大50%である。②の屋外排気口の排気温度は19.8℃で外気温度との差は10.1℃あり、この分が無駄に放出される。更に熱効率を上げるには複数の熱交換部を直列に接続することで、屋外排気温度②を屋外吸気温度③に近づけることが出来、熱交換効率を大幅に改善できると考えている。

8.今後の予定

(1)熱交換部を複数個使用のテスト・・・熱交換効率のアップ

(2)マイナス気温での再稼働

(3)排気流量を可変した場合の②、④の変化

(4)筐体の金属化・・・0.8t鋼板など

(5)吸排気部へのフィルター取り付け

(6)オゾン発生装置の内蔵

(7)CO2センサーによる自動制御

(8)結露対策

(9)ファン取付位置の検討

(10)アルミ凹凸板の金型作成

|