免疫系は我々を病気から守るのだが、例えば、身体には何の害も無い環境物質に対する反応(アレルギー)、といったような厄介な副作用をおこす。

|

last update: 2000/09/23。 どう考えても情報が古い場合は、browserのメニューから[更新]してみて下さい。 文書の一部分のみを選択して印刷したい方は、こちらのページを参照。 |

|

Figure 7.1 Allergies. アレルギー 免疫系は我々を病気から守るのだが、例えば、身体には何の害も無い環境物質に対する反応(アレルギー)、といったような厄介な副作用をおこす。 |

|

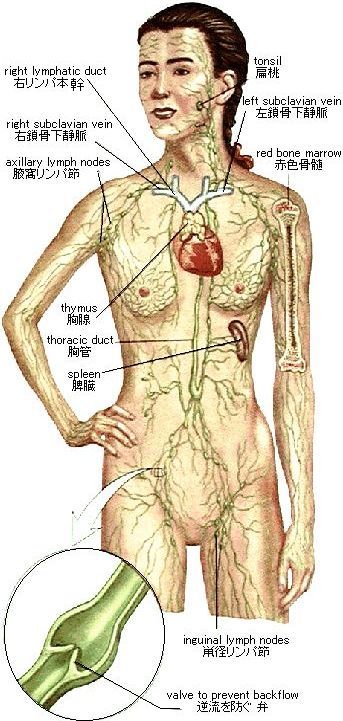

7.1 Lymphatic System リンパ系 リンパ系には、リンパ管とリンパ器官が含まれる。この系は、心血管系と密接な関係があり、恒常性に役立つ以下の三つの主要な働きがある。(1) リンパ毛細管は過剰な組織液を吸収して、血流に戻す。(2) リンパ毛細管は腸管の絨毛で脂肪を吸収し、血流に乗るまで運ぶ。(3) リンパ系は病気から身体を守るのに役立つ。 Lymphatic Vessels リンパ管 リンパ管は非常に広範に広がっている。体の大部分にはリンパ毛細管が十分に張り巡らされている。(Fig.7.2) 径の太いリンパ管の構造は心血管系の静脈の構造に類似していて、弁を持っている。また、リンパ管の内部のリンパ液の動き(流れ)は静脈と同様に骨格筋の収縮運動に依存している。筋が収縮すると、リンパ液は圧出されて、閉じることでリンパ液の逆流を防ぐ弁を通過する。 リンパ系はリンパ毛細管より始まる一方通行の系である。リンパ毛細管は、毛細血管から滲出して毛細血管からは吸収されない液体を吸収する。浮腫は組織液の貯留が原因でおこる局所の腫張である。浮腫は、組織液の産生が過剰であるか、組織液の吸収が不十分である際におこる。組織液が一旦リンパ管に入ると、リンパ液と呼ばれるようになる。リンパ毛細管は結合して、リンパ管を形成し、リンパ管は二つの管、つまり胸管と右リンパ本幹に入るまでに合流する。胸管は右リンパ本幹よりも大きい。胸管は、下肢、腹腔、左腕、頭頚部の左側のリンパを受ける。右リンパ本幹は、右腕、頭頚部の右側、胸部の右側のリンパを受ける。胸管と右リンパ本幹は、胸部領域の心血管系の静脈である鎖骨下静脈に注ぐ。

|

Figure 7.2 Lymphatic system. リンパ系 リンパ管は組織から余剰な液体を吸い出し、心血管系に戻す。拡大図ではリンパ管が逆流を防ぐ弁をもっていることを示している。 |

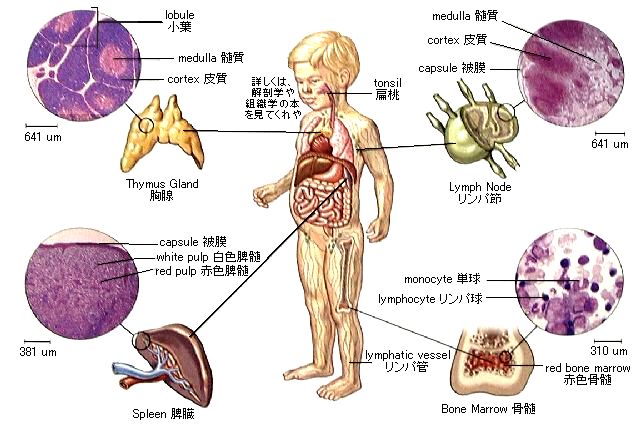

Figure 7.3 The lymphoid organs. リンパ器官 リンパ器官には、リンパ節、脾臓、胸腺、赤色骨髄があり、どの臓器にもリンパ球が含まれている。 |

| リンパ器官には免疫を補助する特別な機能がある。リンパ液はリンパ節で浄化される。血液は脾臓で浄化される。Tリンパ球は脾臓で成熟する。白血球細胞は骨髄で産生される。 |

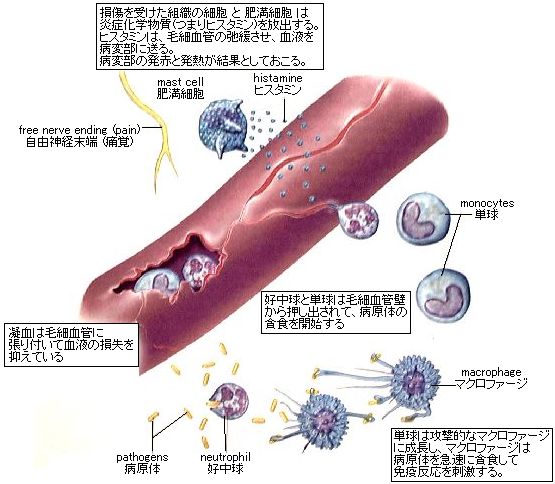

| 炎症反応は '軍隊動員の号令' である。炎症反応により細菌の侵入部位に貪食白血球が送り込まれ、感染の可能性に対して免疫系を発動させるための刺激が行われる。 |

Figure 7.4 Inflammatory reaction. 炎症反応 |

|

免疫には、以下の非特異的防御が含まれる。 入り口での防壁、炎症反応、ナチュラルキラー細胞、防御タンパク。 |

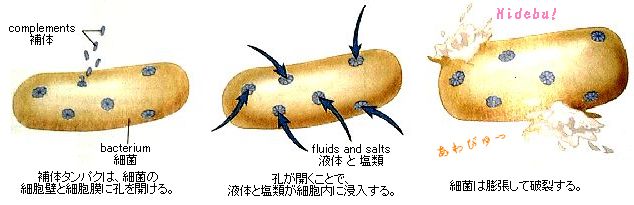

Figure 7.5 Action of complement system against a bacterium. 細菌に対する補体系の反応 |

|

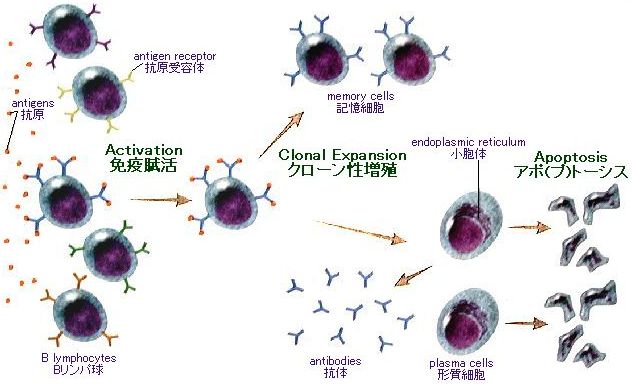

Characteristics of B cells B細胞の特徴: ・抗体が関与した免疫 ・骨髄で産生され、骨髄で成熟 ・脾臓とリンパ節に駐留、血流とリンパ流に循環 ・抗原を直接認識し、その後クローン選択が行われる ・クローン増殖により、抗体を分泌する記憶B細胞と同様の形質細胞が産生される。 |

Figure 7.6 Clonal selection theory as it applies to B cells. B細胞に関するクローン選択説 抗原はB細胞のみを活性化する。B細胞の受容体は抗原と結合することが出来る。このB細胞は次にクローン性増殖をする。その過程で、抗原に対応した抗体を産生する形質細胞が多く産生される。感染が去ると、形質細胞はアポ(プ)トーシスを受ける。抗原認識能を保つ記憶細胞は、体内に留まっている。 |

|

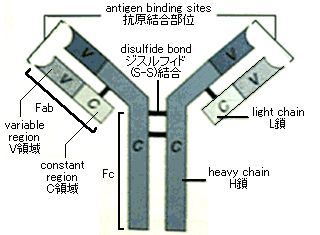

Structure of IgG IgGの構造 もっともありふれた型の抗体(IgG)は、アルファベットのY字型のタンパク分子で、二つのアームをもっている。アームのそれぞれが"重"(長い)ポリペプチド鎖と"軽"(短い)ポリペプチド鎖を持っている。それぞれの鎖がアミノ酸の配列が一定である定常領域と、抗体によってアミノ酸の配列が違う可変領域を持っている。定常領域はあらゆる抗体で全て同じというわけではない。むしろ、異なったクラスの抗体どうしでも殆ど同じようであるという感じである。可変領域は抗原結合部位を形成する。抗原結合部位の形状は、特定の抗原に対して固有のものである。抗原は抗体と抗原結合部位で鍵穴と鍵の関係で結合する。 抗原抗体反応は、幾つかの形態をとりうる、しかし、反応の結果しばしば見られるのは、抗体と結合した抗原の複合体の形成である。そのような抗原抗体複合体は、免疫複合体と呼ばれることもあり、抗原を標識して破壊を受けるようにする。例えば、ある抗原抗体複合体は、好中球やマクロファージによる貪食を受けることがあるし、補体を活性化する事だってある。補体は、以前に述べたように、病原体をよりファゴサイトーシスを受けやすいようにさせる。 Other Types of Antibodies 他の型の抗体 5種類の異なったクラスの循環抗体タンパク、別の言い方をすれば免疫グロブリンが存在する。IgG抗体は血中で主要な型であり、リンパ液と組織液には少量存在する。IgG抗体は病原体と病原体の産生する毒性物質と結合する。トキシンとは他の生命に毒性を示す特定の化学物質のことである(例えば細菌によって作られる)。IgM抗体は五量体である、五量体の意味は、Y字型の Figure 7.7a に示したような構造を五つ含んでいるということである。IgM型抗体は感染の開始直後に発現し、感染が終了する以前に消失する。IgM型抗体は補体系をよく活性化する。IgA抗体は、単量体であったり、二量体であったり、二つのY字型のつながった構造を含んだ巨大分子であったりする。IgA型抗体は体液分泌に見られる抗体の主要な型である。IgA型抗体は、病原体が血流に辿り着く前に病原体と結合する。IgD型抗体の主要な機能は、成熟したB細胞上の抗原と結合する受容体となることであると考えられる。IgE抗体は、即時型のアレルギー反応を惹き起こす物質であり、p.158で紹介されている。 |

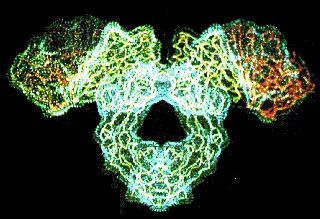

a.  b. a. IgG型抗体は、二本の重ポリペプチド鎖と二本の軽ポリペプチド鎖が配列していて、二つの可変領域が存在する。可変領域では特定の抗原が抗体と結合できる。 b. 抗原分子のコンピューターモデル。このモデルでは、抗原は二つの横の枝に結合する。

|

|

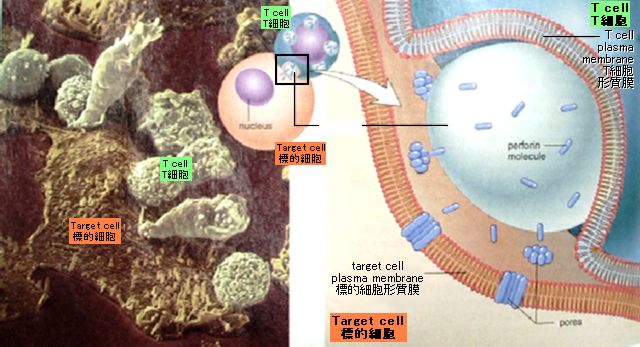

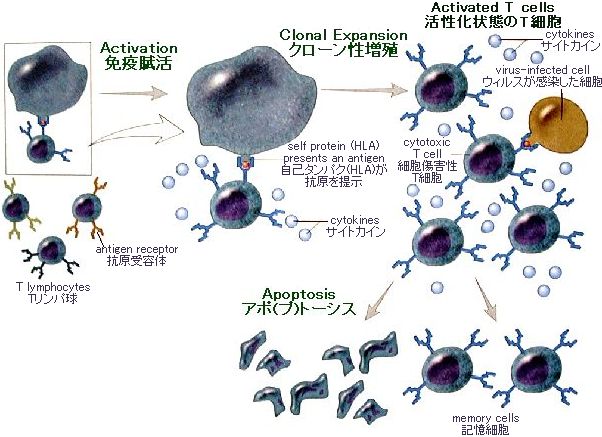

Characteristics of T cells: T細胞の特徴 ・細胞を介した免疫 ・骨髄で産生され、胸腺で成熟する ・抗原は HLA分子の型で提示されている必要がある ・細胞傷害性T細胞は抗原提示細胞を破壊する ・ヘルパーT細胞は免疫反応をコントロールするサイトカインを放出する |

|

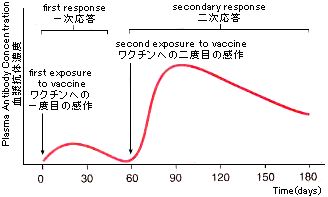

能動免疫は、ワクチンの使用により誘導することができる。能動免疫は、体内の記憶B細胞と記憶T細胞の機能を利用している。 |

| ワクチン |

新生児で 接種する月 |

乳児以降で 接種する歳 |

| B型肝炎 | 生後、2,4,6,12〜15ヶ月 | 11〜12歳 |

|

DTP三種混合 ・ジフテリア ・破傷風 ・百日咳 |

2,4,6,15〜18ヶ月 | 4〜6歳 |

| 破傷風 | 11〜12,14〜16歳 | |

| 経口ポリオ接種 | 2,4,6,12〜15ヶ月 | 4〜6歳 |

| b型インフルエンザ | 2,4,6,12〜15ヶ月 | |

|

MMR三種混合 ・麻疹(はしか) ・流行性耳下腺炎 ・風疹 |

12〜15ヶ月と一月後 | 4〜6,11〜12歳 |

|

Passive Immunity 受動免疫 受動免疫は、病気と戦う目的で予め用意された抗体(免疫グロブリン)を持っているときにおこる。抗体は、患者のB細胞で産生されるものではないので、受動免疫の寿命は短い。例えば、新生児はある病気に対しての受動免疫を持っていて、それは母体血由来の抗体が胎盤を通過して胎児に移行するからである。母体由来の抗体はやがてすぐに消失してしまうので、生後数ヶ月で乳児はより感染症にかかりやすくなる。母乳による授乳は、乳児が受け取る天然の受動免疫である。それは、母乳の中に抗体が含まれているからである。 受動免疫は持続(永続)しないとはいえ、予見することのできなかった感染性の疾患に曝された患者を発病させないようにする目的で受動免疫は使用されることがある。通常、患者は、その疾患にかかって回復した患者からとりだしたガンマグロブリン製剤(つまり抗体を含んだ血清)の注射を受ける。過去には、馬に免疫を獲得させて、その馬から血清を取り出して、ジフテリア、ボツリヌス菌中毒、破傷風といった疾患に対して必要な抗体を得ていた。そして、過去には、そういった抗体を投与された患者のうち、約50%が病気になることがあった。それは、ウマ血清中に被接種者の免疫系が異物として認識するようなタンパクが含まれているからである。このことは、血清病と呼ばれる。他の方法で用意された製品に関しても問題はおこりうる。免疫グロブリン製剤(静脈投与)のガンマガードとよばれる静脈内物質がマーケットから回収された。それは肝炎の伝染に関連がある疑いがあるからである。

|

Figure 7.11 Passive immunity. 受動免疫。 |

|

インターロイキンやその他のサイトカインにより、自己の免疫系の賦活が約束されている。 |

|

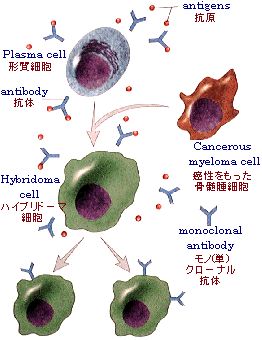

Monoclonal Antibodies モノクローナル抗体(単クローナル抗体) 同じB細胞に由来する形質細胞はどれでも特定の抗原に対する抗体を分泌する。そういった抗体はモノクローナル(単クローナル)抗体である。同じB細胞から産生される形質細胞の作る抗体は全て同じ型であるからである。試験管で(生体外でという意味)モノクローナル抗体を製造する手技のひとつがFigure 7.12 に図示してある。Bリンパ球が動物(マウスが通常用いられる)から取り出されて、特定の抗原に曝される。活性化されたBリンパ球はミエローマ細胞(悪性の形質細胞で、生存して無限に分裂し続ける)と合体させられる。合体した細胞は、ハイブリドーマと呼ばれる。二つの異なった細胞か合体しているのでhybrid、片方の細胞が癌細胞だから、-oma 現在では、モノクローナル抗体は、様々な状態に関する迅速で信頼性の高い鑑別診断の検査として用いられている。例えば、あるホルモンが妊娠中の女性に存在するとして、あるモノクローナル抗体がそのホルモン検出するのに用いられる。そのホルモンが存在する女性は、妊娠とわかるのである。モノクローナル抗体は、感染症の識別にも用いられる。癌細胞と正常組織細胞の鑑別にも用いられる。モノクローナル抗体はラジオアイソトープ(放射性同位体)を運搬したり、毒性をもった薬剤を腫瘍まで運んで、選択的な破壊作用をもたらすのに用いられたりする。 |

Figure 7.12 Production of monochronal antibodies. モノクローナル抗体の産生 |

|

自己免疫疾患は抗体や細胞傷害性T細胞が自分自身の細胞を異物として認識して破壊することでおこる。 |

|

臓器が拒絶されると、免疫系は臓器を受ける人とは別のHLA抗原を提示する細胞を異物として認識して破壊する。 |

|

リンパ管は過剰な組織液を集め、リンパ液にして心血管系の静脈に戻す。免疫系は通常、身体を感染性の疾患から護っている。 |